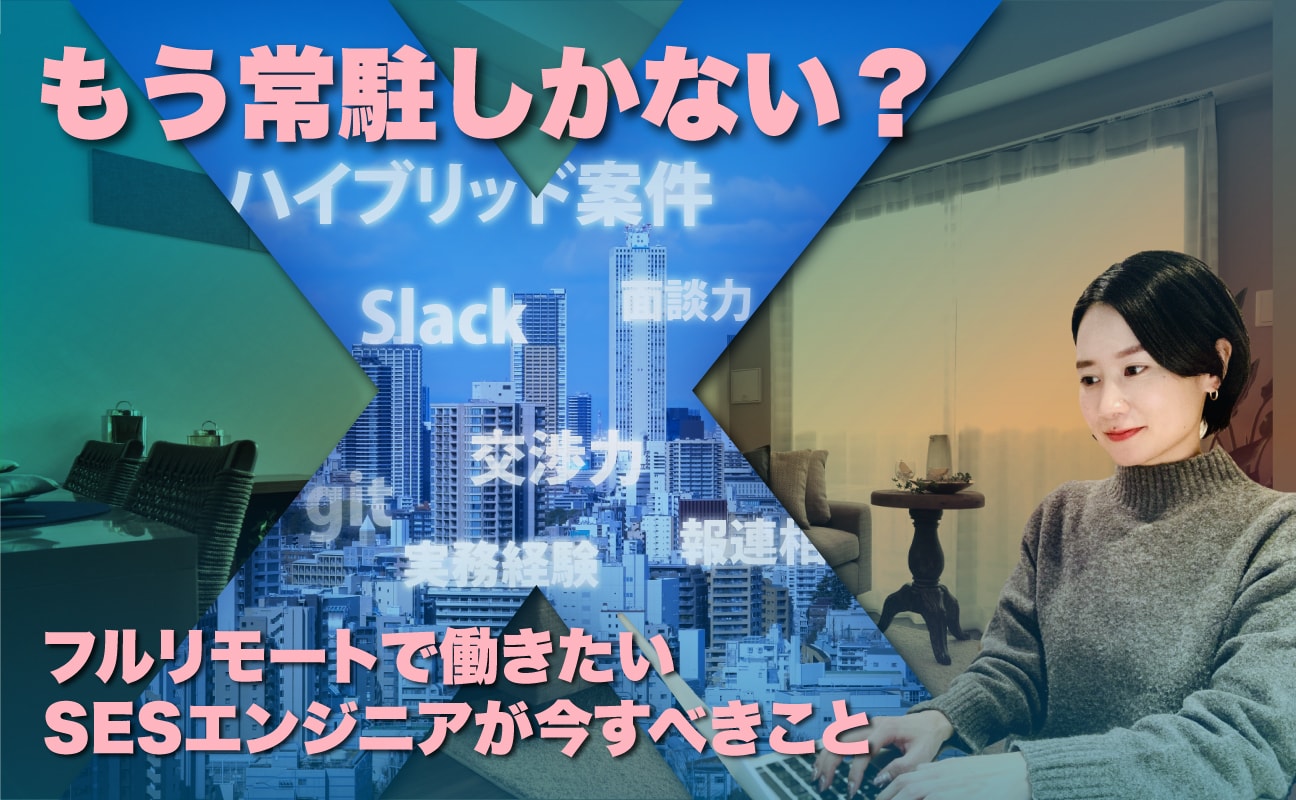

もう常駐しかない?フルリモートで働きたいSESエンジニアが今すべきこと

こんにちは、セルバコンサルティング採用広報のゆうきです。

2023年頃までは、SES業界にもフルリモート案件がたくさんありました。

通勤なし、自由な働き方、それでも単価は下がらない。

多くのエンジニアが「このままずっとフルリモートでいける」と感じていたかもしれません。

しかし、2024年以降は状況が明らかに変わり、フルリモート案件が減少しています。

今のSES業界のリアルを踏まえて、「これからもフルリモートで働きたい人」「地方在住などでフルリモートでしか働けない人」が、どうやって選ばれ、生き残っていくかを、SES企業の視点でお伝えします。

目次

フルリモート案件は、今も減り続けている

この記事を書いた人

私たちセルバコンサルティングは、DXコンサルティング/推進支援のプロフェッショナル集団として、単なるITシステム導入ではなくITシステムを使った本質的な業務改革を行います。

我々にとってのDXとは、デジタル化を通じたオペレーション効率化・ガバナンス強化・コスト削減・データ利活用推進を含めた、顧客への本質的な価値提供を指します。